进入浙大,你就是一名求是人

- 资讯

- 2024-12-01

- 108

你翻开学生证,看到“求是创新”赫然在目;

你唱起校歌,“昔言求是,实启尔求真”;

你在印着“求是学院”的学园衫间穿行,你刷着求是潮,听着求是文化宣讲。

因为,进入浙大,你就是一名求是人。

“求是”,被我们挂在嘴边,然而其内容深意与发展历史又有几人了解?

1897年——求是书院

1938年——“求是”校训

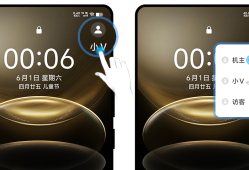

图为竺可桢校长题词

[视频]校训是什么? 浙江大学:西迁路上的“求是”精神

1979年——发扬“求是”精神

浙大紫金港校区的钱三强塑像

1988年——“求是、创新”

“求是”于浙

诞生于西迁途中的”求是”校训,简单质朴却内涵丰厚,是浙大不断发展的根基与灵魂。从求是园中走出去的学子,每每谈起浙大,总会忆及母校校训的影响。诺贝尔奖获得者李政道博士曾亲身经历过浙大西迁,在建校100周年之际,他曾有过一番深情表达:“一年‘求是’校训的熏陶,发端了几十年来我细推物理之乐。母校百年,我在一年,百中之一,已得益匪浅。”

校训确立70多年来,一代代浙大人不断丰富了求是精神的内涵。为国捐躯的民主教授费巩、学生运动领袖于子三烈士、“大漠铸核盾”的林俊德院士、“两弹一星”勋章获得者王淦昌、赵九章等杰出的科学家们身上体现了“公忠坚毅,树我邦国”的奉献精神;国家最高科学技术奖获得者谷超豪、程开甲、叶笃正以及一大批为中国建设和发展作出卓越贡献的人们身上,体现了“兼容并包,无吝于宗”的合作精神。这些精神共同构成了求是精神的内在价值体系。

秉着求是精神,浙大成就了今日辉煌,而正是浙大学子对求是精神的践行,丰富了“求是”的内涵。在未来的道路上,“求是”也定将与浙大相伴而行。

文案:朱楠,部分内容整理自求是新闻网

视频:中央电视台

图片:整理自网络

本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕,E-mail:xinmeigg88@163.com

本文链接:http://www.ksxb.net/tnews/956.html