威海市档案馆 威海老风俗 传统婚俗

- 资讯

- 2024-11-28

- 96

在传统封建等级社会,士庶婚礼不尽相同。士大夫阶层通行的是《仪礼·士昏礼》规定的婚姻六礼,即“纳采”“问名”“纳吉”“纳征”“请期”“亲迎”等,程序极为复杂。平民百姓则不尽拘泥于六礼,多因陋而从简,变通行事。在旧时威海民间,六礼就简化为“提亲”“定亲”“送日子与下彩礼”“迎娶”等程序。

提亲 旧时青年男女婚配多由家长包办,通媒结亲,即所谓“父母之命,媒妁之言”。清代至新中国成立前,结婚年龄一般在十七八岁至二十一二岁。也有十四五岁甚至更早结婚的。故一般人家孩子长到十三四岁,家长就要托媒提亲。也有孩子很小就提“娃娃亲”的,甚至还有指腹为婚的。提亲考虑的基本条件是门户相当、财产相若,品貌、年龄般配,同时也很重视家风优劣和家族成员为人的口碑等。对上述这些条件的要求,男女两家的标准又多有不尽相同之处。就门第和财产而言,一般是女家对男家的门第财产要求较高,男家对女家往往可以等而次之。故女家高攀男家低就的并不鲜见。提亲阶段,多是男方先遣媒向女方请求结亲。经媒人往返说合,女方家长亦有结亲意愿后,还要请算命先生看男女双方生辰八字、属相、命相是否相冲克,谓之“合婚”。若无冲克,即可商议缔结婚姻关系。

签婚帖确定婚姻关系明信片(清末)

定亲 正式确定婚姻关系为“定亲”“搿亲”。定亲时双方要交换定亲文书。婚嫁是人生大事,为使双方有时间慎重定夺,旧时定亲有分两步进行的。首先是“过小帖”,也叫“换庚帖”。男方庚帖又叫“求婚帖”,上写男方生辰八字和求亲意愿,由媒人送达女方。女方同意,则回复写上女方生辰八字和表示同意“搿亲”的“允婚帖”,此为草签婚约。按习俗,此后男方一般不得再悔婚;女方则可进一步考察斟酌,如不中意,允许悔婚。此谓之“羞男不羞女”,这大概应算是民间最早保护“妇女权益”的方法了。

换帖后,男女两家对婚约均无异议,即可择日正式下定亲书,称为“下柬”。正式定亲比较隆重,双方家庭都要设宴会亲族。男女所用柬帖分别印有龙、凤图案,谓之“龙凤帖”。男方柬帖放入柬匣内,连同定亲礼物如手镯、耳环、针线、衣料等由媒人和族中懂礼仪的男性送到女家。女家收到后,将自家柬帖放入柬匣内,并回赠笔、墨、砚台、帽子等,由来人带回男家。下柬后,定亲之礼告成,双方正式成为姻眷,自此要按亲戚往来,互通庆吊。

分两步完成定亲的方式比较烦琐,多行于富家大户之间。一般百姓则往往简易行事,只要双方互换了庚帖,就视为“下柬”,亲事即可定下。有的甚至不用柬帖往来,只凭口头一诺,即可定亲,且绝无反悔,终身不变。

送日子与下彩礼 结婚日子由男方选定,谓之“择好日”。将选定的婚嫁“好日”送至女方家以征求同意,叫“送日子”。境内各地多在“送日子”同时向女家送聘礼,俗称“下彩礼”“送彩礼”。旧时富裕之家彩礼丰厚,金银首饰、钱币、布料、全猪全羊无所不有。而贫寒人家用作彩礼的不过是一两块做衣服的布料,所以一般百姓又称下彩礼为“送衣裳面儿”。荣成有些地方则在临近年节时送彩礼,礼品为一头宰杀去毛后,染成红色并挂上红绸子的大肥猪,外加小麦、大米等,俗称“送年猪”“拜年”。而“送日子”的同时所送的衣服、布料等,则叫“送表里”。

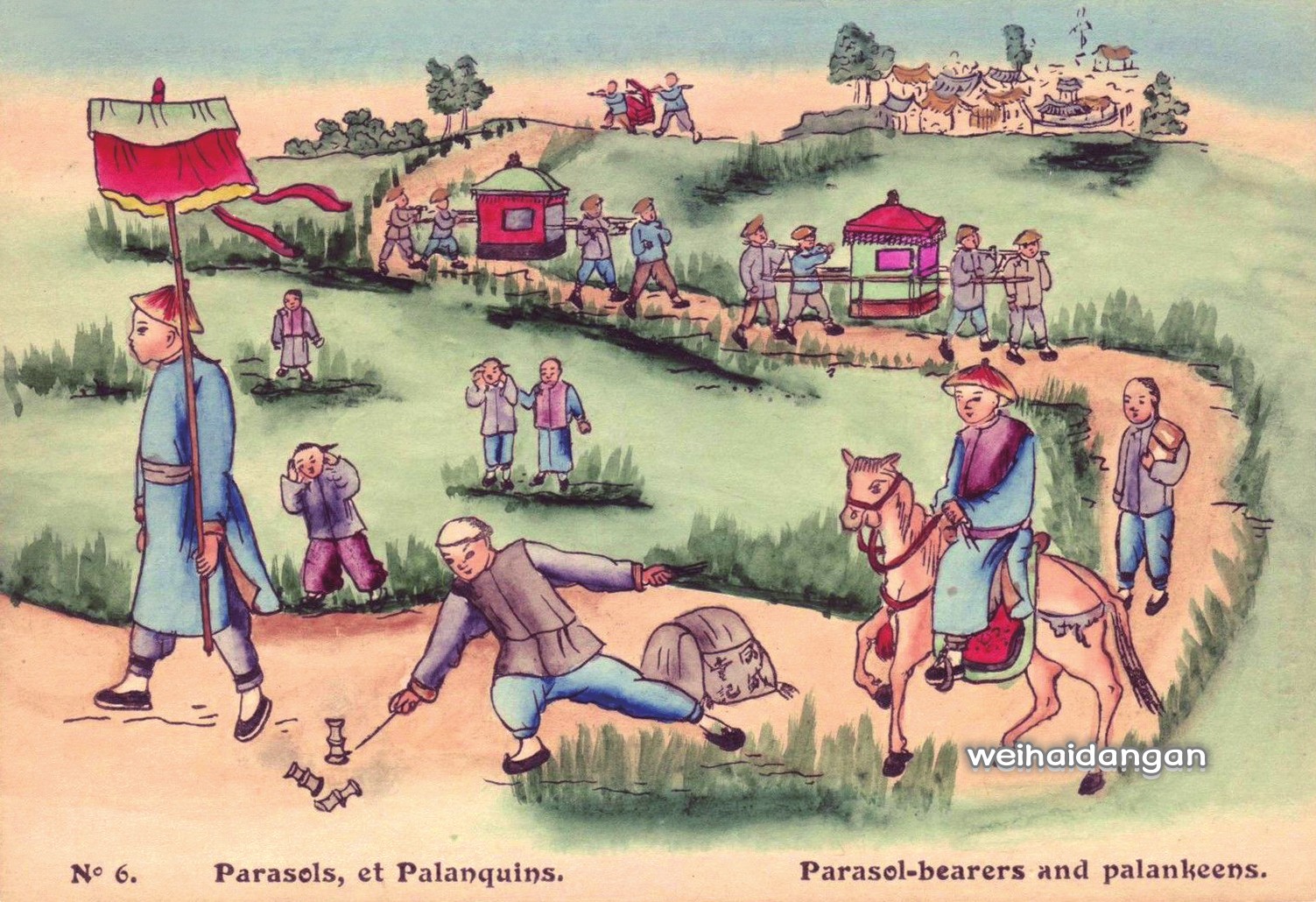

娶亲队伍明信片(清末)

迎娶 境内俗称男子娶亲为“将媳妇”,女子出嫁叫“出门子”。嫁娶方式皆为男子亲自到女家迎娶,即古礼所谓“亲迎”。“好日”前一天,荣成、乳山有些地方女家要向男家送嫁妆。文登、威海卫等地则是迎娶之日嫁妆随花轿一起到男家。清康熙《威海卫志》记载,境内自古“俗朴民淳”“允称仁厚”“无索财聘之弊”。故女方陪送嫁妆胜过男方婚事筹备者并不罕见。富家大户,甚至陪送土地、山峦等。

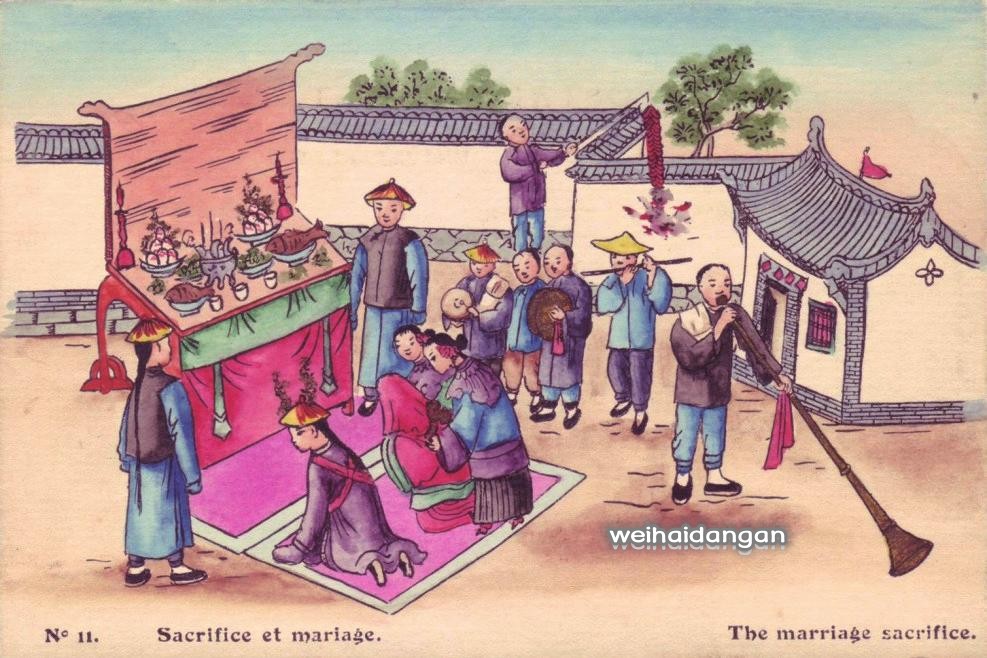

拜天地明信片(清末)

迎娶之日,男方备官轿、彩轿各一乘。新郎乘彩轿去女家,返回时新娘乘彩轿,新郎改坐官轿。上轿前,女家要为新娘开脸、上头(即用红线把脸上的绒毛绞掉,将发辫绾成发髻)。上轿时新娘脚不能沾娘家的土,要由哥哥从闺房抱到轿上,谓之“抱轿”。女方两位送客的及嫁妆随轿而行。男家张灯结彩、门贴喜联,沿来轿的街道贴喜字。宾客齐至,以迎新人。娶亲轿子要赶在正午或稍早到男家。轿落门口,新娘由男家的嫂或婶扶下轿,踏过地上铺的地毯或席子,跨过放在门口的马鞍,领进庭院,俗谓之“领口”“领媳妇”。在庭院行“拜天地”大礼后,新郎新娘入洞房,同饮一杯酒,俗称“吃颐和盅”。新郎退出,新娘坐床。旧时要坐床三天,名曰“坐三日”。中午男家摆酒席,大宴宾朋。当晚亲邻朋友都来闹洞房,俗话为“看媳妇”。婚后第二天或第三天,新郎新娘被请去叔、伯或分居的哥嫂家吃早饭,叫“搬二日”“搬三日”,威海卫等地叫“搬媳妇”。三日后,新郎偕新娘拜谒祖庙并到族中长辈家磕头拜见。

本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕,E-mail:xinmeigg88@163.com

本文链接:http://www.ksxb.net/tnews/611.html